北大阪商工会議所 会員紹介

2025.07.03更新

吉泉産業株式会社 代表取締役会長 佐々木 啓益 様 代表取締役 佐々木 啓輔 様

創業70周年“自前主義”で

業務用スライサーのエキスパート

“100年企業”に向け次なる戦略は

今回の主人公は、枚方市津田山手の津田サイエンスヒルズ内に本社がある食品加工機械の製造・販売、吉泉産業株式会社の会長で、当商工会議所副会頭の佐々木啓益氏(72)と、ご長男で3代目社長の佐々木啓輔氏(40)のお二人。

会長の父である佐々木廣積氏が1955(昭和30)年に守口市で創業。のちに、食品加工機械の製造に乗り出し、コンビニの普及や中食需要の高まりに伴って、魚や野菜などの業務用フードスライサーでヒット商品を次々と開発。野菜洗浄機や脱水機、皮剥きなどの野菜前処理機まで幅広く展開している。創業から70年を迎え、従業員約130名、売上約30億円の企業へと成長した。

同社が大切にしてきたのは、徹底した“自前主義”。開発、設計から製品づくり、営業、メンテナンスまですべてを一気通貫で社内で行ってきた。コストを抑えるとともに、お客様のニーズに的確に応えることができるという。先代から培ってきた高い技術力が評価され、2019(令和元)年には、啓益氏が「黄綬褒章」を受章。「40年以上吉泉と共に歩んできた。技術を評価していただいて非常に名誉なこと」と顔を綻ばせる。

昨年、啓益氏が会長に、ご長男の啓輔氏が3代目社長に就任。アメリカでMBAを取得後、10年前に入社した啓輔氏は、これまでにAIを活用した白菜の芯取り機を独自開発するなど、自前主義の精神を引き継いでいる。啓輔氏は、「今後、後継者不足などでM&Aも起きるだろうし、国内の人口減少が進む中で、海外のニーズをうまく捉え海外展開に力を入れていきたい」と意気込む。

創業70周年を迎える節目にあたり、これまでの軌跡と強み、そして未来の展望について、お二人に話を伺った。

キーワードは“自前主義”

これまでの歩みと託したい

未来を語る佐々木会長

吉泉産業の歴史をおさらいしよう。1955(昭和30)年、大阪府守口市で会長の父・佐々木廣積氏が創業。京阪電車・土居駅前の町工場で4名からスタートした。廣積氏が持つ焼入れの技術を活用し、機械部品の製造、熱処理を始め、のちに、食肉やネギなどをカットする食品加工機械の製造に乗り出した。1965(昭和40)年以降、廣積氏が設計・開発した業務用フードスライサーで大ヒット商品を次々と生み出し、設備投資を進め、1988(昭和63)年に法人化した。

同社の最大の特徴は、「自前主義」にある。開発、設計から製品づくり、出荷、販売、営業まですべてを一気通貫で社内で行ってきた。佐々木会長は、「先代である父が自分で図面をひき、部品を加工し、組み立て、販売も自らトラックを運転して行くというスタイルで、父と母が二人三脚でやってきたのが礎にある。中小企業は無駄な支出をするとすぐに経営が傾いてしまう。仕事量を無理やり増やしたらアウトソーシングするしかなくなるが、自分らができる範囲内でコンスタントに仕事を進めるやり方で、約130人いる従業員のほとんどが正社員であるのも特徴だ。最近は、ファブレスが流行りだが、その対照のところにある。こうした考え方は先代の創業当初から変わらない」と胸を張る。

70周年を迎えて

毎年春・秋に開催するプライベートショーの様子

(自社展示室)

現会長の佐々木啓益氏は、大阪大学大学院工学研究科を修了後、ダイキン工業株式会社で設計に携わった後、30歳の時に吉泉産業に入社。事業拡大に伴い、守口工場から交野工場に移転する直前に先代が亡くなり、1990(平成2)年に2代目社長に就任した。コンビニの普及や中食需要の高まりに伴って、食品加工機械のニーズが一気に高まっていく。コンピューターを使い高性能カメラで魚の断面積を瞬時に計算し、同じ重量に揃えてスライスできるような精密な製品開発を進めていく。2005(平成17)年には、津田サイエンスヒルズに移転。その後は、スライサーにとどまらず、野菜を自動で洗浄し、すすぎ、脱水まで行う機械やキャベツの芯をくり抜く機械など、多様化するフードビジネスのニーズに合わせて独自の製品開発を展開し、食品加工機械の業界で確固たる地位を築き上げた。

毎年春・秋に開催するプライベートショーの様子

(自社展示室)

高い技術力が評価され、2012(平成24)年には文部科学大臣科学技術賞技術部門を受賞、そして、2019年(令和元)年には「黄綬褒章」を受章された。「魚の切り身の機械の技術を評価していただき、とても嬉しく名誉なことだ」と会長の啓益氏は顔を綻ばせる。今年70周年を迎えるにあたり、「私は、まさに吉泉産業と共に歩んできた。入社した当時の売上は2億円にも満たず、従業員10数名の会社だったが、売上約30億円、従業員約130名の企業へと成長することができた。良い時代を走ってきたなあと、感慨深い思いがある。バトンタッチした3代目社長にさらに発展させていってほしい」とエールを送る。

女性や外国人を積極的に雇用、保育園の経営も

社員のために会社の近くで保育園も運営

(会長が毎年サンタ役)

吉泉産業のもう一つの特徴は、多様な事業展開にある。関連会社を通じて、2018(平成30)年に企業主導型保育園「吉泉さくら保育園」を開業。近隣のスーパー銭湯「泉の湯」、津田サイエンスヒルズ内の丘の上にある社員食堂の運営も手がける。社員食堂は、一般にも開放し、ヒルズ内の他の企業や地域社会のつながりの場にもなっている。「移転した時から、この工業団地に保育園を作りたいという思いがあった。行政に何度も相談に行っても相手にされなかったが、安倍政権時に、『保育園落ちた日本死ね』が社会問題となり、流れが変わった。定員が19名と小規模だが、賑わっていて、これからも働く女性を積極的に支援していきたい」と語る。

また、ベトナムやタイ、中国などの優秀な外国人の雇用を進め、現在30人ほどが設計や開発部門などで活躍しているという。「大手企業に優秀な人材が流れてしまう中、外国人や女性の採用を積極的に進めている。また、大手メーカーなどを退職したベテランに技術顧問として入ってもらい、人材育成につながっている。多様な人が働きやすい環境を整えていくことが、今後の人材確保の鍵になる」。2022(令和4)年には、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査員会特別賞を受賞した。

北大阪商工会議所とともに

佐々木啓益会長は現在、当商工会議所副会頭をお勤めいただいている。また、ひらかた地域産業クラスター研究会の会長も長年務められた。会長は、当所との関わりについて、「20年前、商工会議所の会報誌を見て、津田サイエンスヒルズで商品開発型の企業を募集しているのを知り、すぐに申し込んだ。ここに移転したことで、商工会議所との繋がりが深まり、情報も多く入るようになった」と振り返る。「商工会議所の支援があったからこそ、補助金申請や採用、産学連携を進めてこられたし、国の中小企業支援策についても活用することができた。商工会議所に育てていただいたと感謝している。みなさんにも、もっと商工会議所を活用してもらいたいなという思いだ」

新社長の未来戦略は

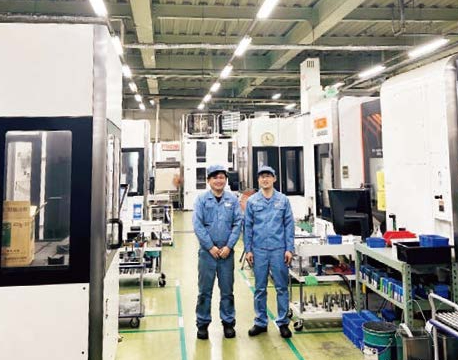

工場の心臓部には高度な工作機械が所狭しと並ぶ

(マシニング・旋盤加工)

昨年、3代目社長に就任した佐々木啓輔氏。大阪大学大学院を卒業後、世界的な工作機械メーカーのヤマザキマザック株式会社に入社。本社、アメリカ工場とシンガポール工場で設計を担当した後、ミシガン大学大学院でMBAを取得。帰国した30歳の時に、吉泉産業に入社した。

入社後は、AIを活用した白菜の芯取り機を新たに開発。所定の場所に白菜を置くだけで、カメラの画像からAIが白菜の芯の位置を検知し、芯を確実に抜き取ることができるものだ。現在は大手キムチメーカー各工場などに採用されているという。「食品は手作業や目で検品することが多いので、AIの画像認識が活用できればニーズがあると考えた。当初は、AIの開発は外部委託を考えたが、非常に高額な費用になり、しかも確実にできるとは保証ができないとシステムインテグレーターに言われ、内製で開発することを決意。開発者を採用しオリジナルのAIを内製することに成功した。時間はかかるかもしれませんが真剣に取り組めばなんとかなるものです」と明かす。その後もAI開発に積極的に取り組み、新製品を開発中ということで、自前でAI開発まで行うところなど、やはり自前主義が継承されている。

新社長に今後の展望を伺った。「食品加工機メーカーというのは非常にニッチな業界で、後継者不足などの問題を抱える同業者がでてくることも考えられる。せっかく何十年と積み上げてきた技術を途絶えさせてしまうのではなく、そういう会社の受け皿になるような取り組みができれば。その手段として事業提携やM&Aの活用も考えていきたい。日本には良い会社、機械がたくさんある。国内企業同士でニッチ市場を取り合うのではなく、海外に目を向け協業できる取り組みができれば」と啓輔氏は語る。

会社のこれから展望を語る

佐々木社長

海外市場開拓の取り組みについては「日本の食品加工機械は国内市場に特化した機械開発になっており、そのまま海外に展開できるかはわからないが、日本の細やかな加工技術は海外の機械にはない特徴をもっており、海外においても必ずチャンスは有るはずだ」と語る。高い技術力をベースに全て自社で賄う精神で大きく発展してきた吉泉産業。新たなリーダーのもと、日本国内のみならず、世界市場での飛躍を目指し、100年企業へと歩みを進めている。

Member Data

| 事業所名 | 吉泉産業株式会社 |

|---|---|

| 所在地 |

大阪府枚方市津田山手2丁目1番1号 |

| TEL | 072-808-3003 |

| HP、SNS |

入会のメリット

北大阪商工会議所に入会すると、経営に関するサポートや会員限定の交流会への参加、保険への会員割引加入など様々なサービスを受けることが出来ます。

- MORE

新入会員のご紹介

先月登録された事業所の皆様をご紹介しています。

業種もさまざま!地域での出会いや交流の第一歩として、ぜひご覧ください。

- MORE