ブログ

2025.11.05更新

いまさら聞けないGX ―後編―

(この記事は、会報誌『North』11月号(2025)に掲載されたものです)

GXとはグリーントランスフォーメーション(Green Transformation)の頭文字を取った略である。これまで当誌特集ではこれからのビジネスチャンスという視点で、カーボンニュートラルや新エネルギーなどに幾度となく触れてきた。その際、要所要所で小出しにしてきた経緯もあるのでご愛読いただいている方はよくよく知っているという方もおられるだろう。一方、DXはわかるけれどGXって結局何なのかよくわからない、という方もまだまだ多いことかと思う。GXとは要するに人間活動における温室効果ガスの排出量を削減するための「変革」という文脈で使用されることが多いのではないだろうか。しかし感覚的にはとてもわかりにくい、という気持ちはよく分かる。例えばDXであれば、デジタル化社会・組織・個人への「変革」であるので、何となくデジタル技術を活用すればいいのかな、実際使ってみたら滅茶苦茶便利になってしまった、とか良くなっていく実感がすでに沸いている方も多いので「分かりやすい」のである。

一方GXは、ある取り組みを結構頑張って実施して、温室効果ガス排出量の削減に成功したとして、何か良くなった…のか?というように感覚的に分かりにくいのである。如いて言うなれば、光熱費の明細を見て安くなったかも、というぐらいのものだろう。もったいない運動や資源の節約・節制といった経済的にマイナスというイメージが強い従前からの固定概念を引きずってしまい余計にぼやけているという側面もある。実際はあながちそう言い切ってしまえるほど浅はかな概念や取り組みではない。今回の特集では、地球規模の課題が起点なだけに実社会に落とし込むとぼやけてしまって分かりにくい上にそこそこ深度もある「GX」の今とこれからについて中小企業目線でわかりやすく少し深掘りしていきたい。

中小企業のGXはもはやこれしかない、2大アプローチとは

前述の通り「GX」とは脱炭素社会の実現に向けた経済社会システム全体の変革を指す。「脱炭素」が温室効果ガスの排出量を削減を意味し、「経済社会システム全体の変革」が持続可能な社会を構築するための取り組み全般を意味する。この変革は単なる環境対策に留まらず、企業の競争力向上や新たな事業機会の創出に繋がる重要な経営戦略とこれからは捉えた方がいい。その理由と取り組み方についてこれからお示ししたい。中小企業のGXへの取り組みには大きく分けて2つのアプローチがあると考えている。それは「省エネアプローチ」と「株式市場アプローチ」だ。

省エネアプローチ

ここで言う省エネアプローチには、狭義の「省エネ」だけでなく、広くとらえて「創エネ」「炭素吸収等」も含めることとする。かつての「省エネ」は技術革新や人の弛まぬ細やかな努力によってエネルギーの消費量を節約しましょう、というニュアンスであった。現在は、単純に「エネルギーの消費量を節約する」ことだけ目的とするのではなく、もう少し視野を広げて「温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること」に主軸が置かれ、それがいわゆる「カーボンニュートラル」と呼ばれているものだ。ここでのポイントは、温室効果ガスの排出量を「完全に」ゼロにすることは難しいため、人間活動によって排出される量から森林による吸収量やグリーンエネルギーを創出した分などを差し引いて「全体としてゼロ」にするということだ。

もう少し丁寧に話を戻すと、なぜ「エネルギーの消費量を節約する」→「温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること」になるのか腑に落ちないという方もいるかもしれない。何でもかんでも「エネルギーの消費量を節約する」ことに主軸が置かれると、世界的に持続可能な経済発展をしていくことは難しい。なぜなら経済を発展させていくためにはどうしてもエネルギーを利用しなければならないし、どれだけ技術革新が起きようとも世界経済がこのまま成長し続けていけば総合的なエネルギー使用量は増加していかざるを得ないからだ。

なので、かつては「エネルギーの消費量を節約する」ことを主張する環境主義者と「経済発展をしていく」ことを主張する経済界は相反関係となってしまっていた。お互いがお互いを理解し、そのジレンマを乗り越えたロジックがまさに「持続可能」というキーワードと「カーボンニュートラル」なのだ。

どういうことなのか。環境主義者は要するに人間活動によって地球上にある資源を無尽蔵に使い続けてしまえば、そのうち資源が枯渇し、結果的に人間も住むことができない星になってしまうかもしれない、それを防ぎましょう、というスタンスだろう。ジャンルをエネルギーに絞ればその資源の対象は「化石燃料」となる。そしてその証拠と言わんばかりに主張するのが地球温暖化である。地球温暖化とは地球の気候系(地球上で太陽放射を源として、大気、海洋、陸地、雪氷、生物圏の間でエネルギーのやり取りが行われ、最終的に宇宙空間に赤外放射として放出されることで、地球のエネルギー収支が安定している状態)の平均気温が長期的に上昇することである。地球温暖化は気候変動を起こす主な原因の一つと言われており、自然のサイクルの自然変動と、人為起源によるものがある。1980年代末には一般的にリスクとして認識され始めていたが、20世紀半ば以降の地球温暖化は過去の観測結果の分析により急激に起こっていることが明らかであるため人為起源の温室効果ガスが主な原因である、と2021年8月「国際連合の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」において断定された。この一連の流れの中にパリ協定やSDGs、ESG、カーボンニュートラル、GXという具体的な枠組みや取り組みが連綿と続けられてきたのだ。

ではその地球温暖化の原因となっている温室効果ガスをあらゆる人が関わるステークホルダーが連携して削減していきましょう→温室効果ガスは主に石炭、石油、天然ガスなどの「化石燃料」を燃やすことによって排出されますね→では「化石燃料」に頼らない社会にしていきましょう、という活動の中に「省エネ」も包括されていったというストーリーである。そして、経済界としては、要するに「化石燃料」を使わないエネルギーならいいのでしょう、ということで太陽光発電など非化石燃料由来の「創エネ」で経済活動を賄うことができれば「持続可能」な経済発展もできる、という落としどころで多くのステークホルダーが共有し強力な協力体制を結ぶことができるようになったのだ。「創エネ」に関しては2024年2・3月特集「ニューエネの未来Vol.4・5」、「炭素吸収」に関しては2022年2月特集「カーボンニュートラル、それは地球を救い、地域経済を持続可能に導く方法論」を参照していただきたい。

株式市場アプローチ

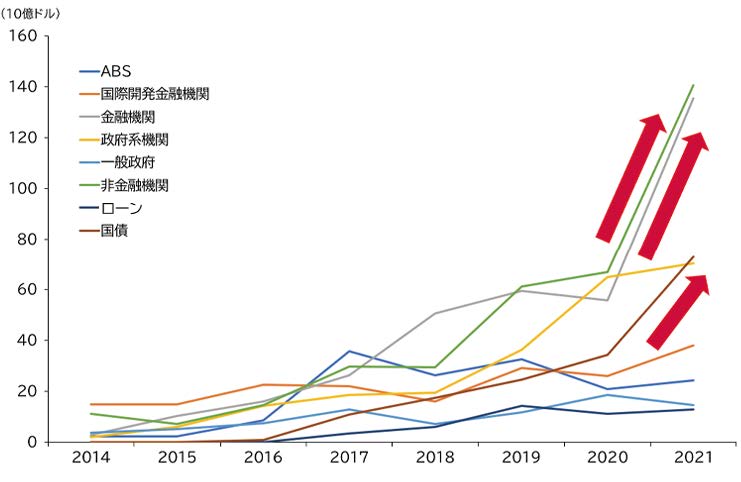

こちらも世界的な経緯や問題意識は前述の省エネアプローチと同じである。しかしこの株式市場アプローチ、これまでとは一線を画するところまで来ており、企業におけるGXへの姿勢を一変させようとしている。キーワードは「資金調達」だ。大企業のみならず、中小・零細企業に至るまで「資金調達」は最も重要な要素のひとつであることは言うまでもないだろう。歴史的に見ると現在のCSR、SRI、ESGのように倫理観に基づいた株式の売買劇は1900年以降も世界中で見られてきた。そして現在に至るまで幾度かのブレイクスルーが起こり、その度にその市場成長の加速度が上昇してきている。

1回目のブレイクスルーは1980年代後半から1990年代の後半にかけて、地球規模の環境問題が顕在化し、オゾン層破壊防止条約が結ばれるなど地球環境への関心が高まったことを受け、地球環境問題に特化したSRIが拡大。1990年代の後半になると、SustainAbility社のジョン・エルキントンが1997年に著書の中で提案したトリプルボトムラインの概念を提唱し、企業は環境・経済・社会の三つの側面を考慮した経営を行う必要があると述べた。このトリプルボトムラインの概念に基づいて、企業を評価し、その評価結果に基づいて優れたCSR経営を行っている企業に投資する形のSRIが始まった。その後、1994年にはスイスのプライベートバンクであるサラシン銀行が企業の環境効率性を元に評価した、エコ・エフィシェンシーファンドを設定。1996年ノルウェー最大の保険会社であるストアブランドが資源生産性を評価軸に加えたファンドを発売。1997年にはスイスのUBSが株式投資エコパフォーマンスを売り出した。日本でも1999年に環境側面の評価を考慮した金融商品「日興エコファンド」が日興證券から発売されている。

2回目は2006年に国際連合が機関投資家を中心とした投資コミュニティに対して提唱したイニシアチブ『責任投資原則ガイドライン』において、受託者責任の下で投資意思決定プロセスにESG観点(環境、社会、コーポレートガバナンス)を組み込むべきとした世界共通認識を示したタイミングだろう。日本でESGが明確に意識されるようになったのは2015年と比較的新しく、当初倫理的側面を強く前面に押し出したSRI投資が特殊な投資手法であると受け止められたのに対し、ESG投資は倫理的側面を意識しつつも最優先するのは経済的リターンだと考えられるようになった。ESG関連株式市場は今や世界全体の運用資産残高の1/3、7,000兆円を超える規模まで拡大し続けており、CSR・ESG・GXなどへの対応がますます重要な資金調達の手段となっている。

そして3回目、2009年に発足した国際金融に関する措置、規制、監督などの役割を担う国際組織FSB(金融安定理事会)において、2015年にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が設置され、企業に対して「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの柱に関する情報開示を求める指標を提示し、2023年にはISSB(国際サステナビリティ基準審議会)に統合された。これにより各国の株式市場では上場企業に対して気候関連財務情報開示の義務化と評価を進めており、我が国では東証プライム市場上場企業に対して、27年3月期から原則義務化、さらに具体的な計算基準が適用される予定となっている。株式市場に於いても温室効果ガス削減への対応が定量的に評価を受けるようになったことで、ここ数年、上場企業各社はまず気候関連財務情報開示に必要な基礎データである温室効果ガス排出量の測定をこぞって取り組むようになり、専門ベンダーも多数乱立し、レッドオーシャン状態となっている。なぜなら気候関連財務情報開示にきちんと対応することで信用格付の算定評価に繋がり、自社株の価格に影響を及ぼすようになったからだ。まず会社の所有者である株主が黙っていないだろう。また、大企業は自社の排出量だけでなく、サプライチェーン全体での排出量削減を求められており、今後は中小企業も対岸の火事というわけにはいかなくなってきた。このサプライチェーン全体での排出量のことをCFP(カーボンフットプリント)と言い、具体的には、取引先である大企業から自社製品やサービスの製造過程で出される温室効果ガスの排出量の報告を求められるといったパターンが最も多くなるだろう。

CFP算定には以下のように3つのフェーズ「スコープ1」「スコープ2」「スコープ3」がある。

- スコープ1:自社の事業所や工場から直接排出される温室効果ガス

- スコープ2:他社から供給された電気や熱の使用に伴う排出

- スコープ3:原材料の調達から製品の廃棄・リサイクルに至る、サプライチェーン全体の排出

中小企業は、このスコープ3の排出量削減に貢献することが期待されている。大手との取引継続や新規受注獲得のためにはこれへの対応を求められる可能性が高く、自社の排出量を正確に把握し、削減に向けた計画を立てることが不可欠となってきている。プラスに見れば、自社のCFPを定期的に測定することで大口受注に繋がり、新しいビジネスチャンスが生まれるかもしれないという可能性をも秘めている。

中小企業GXの2大アプローチ、北大阪商工会議所が支援します!

当所では前述の2つのアプローチそれぞれに中小零細企業でも取り組みやすいGXのメニューをご用意している。

省エネアプローチには最新の省エネ設備への更新に活用できる「省エネ補助金」の申請支援と窓口や支援機関へお繋ぎできる体制を整えている。この補助金、名前がシンプルすぎて、よくある省エネ家電の上限数万円の補助金と混同してしまいそうだが、ちょっと次元が違う。なんと上限40億円~下限30万円、しかも中小企業には手厚く最大補助率が2/3となっている。エネルギー使用量の算定などを事前に実施する必要があるが、そちらもサポートチームへの繋ぎ支援を当所で行うことが可能だ。希望設備と対象設備や予算の条件が合えば経営面でもかなり助かるメニューではないだろうか。

▶省エネ補助金情報はこちら

続いて株式市場アプローチ。こちらはまず、貴社の置かれている経営環境や取引先の動向などを丁寧にヒアリングさせていただき、CFPの世界的な動向の情報共有を経て、CFP算定の必要性がありそうであれば具体的な算定メニューをご案内させていただくという大まかな流れでご支援させていただく。算定メニューは日本商工会議所と提携する当所の「商工会議所CO2見える化サポート(略称:見えサポ)」によって、民間事業者3社(アスエネ(株)、e-dash(株)、(株)ゼロボード)と包括提携を行い、当所から会員事業所様に対して3社のツール導入を支援する。会員限定の割引等の特典や各々サービスを利用している大手企業や金融機関とのネットワークもあり、CFP算定をしている企業同士のビジネスマッチングや金融機関からの資金調達にも繋がる可能性がある。

▶「商工会議所CO2見える化サポート(略称:見えサポ)」情報はこちら

この2つのアプローチを同時に活用することができれば更に効果的にESG市場への攻勢をかけることができるだろう。商工会議所は皆様の挑戦を全力でサポートしていく。中小企業にとってGXは大きな変革のチャンス、ぜひこの機会に、GXを自社の経営に積極的に取り入れ、未来を拓く第一歩を踏み出してほしい。商工会議所の手厚い支援を受けながら安心して新しいフロンティアを切り拓くことができるのであれば、早めに始めるに越したことはないのではなかろうか。ぜひ商工会議所の支援を活用しつくし、噛めば噛むほど旨味の出る商工会議所を味わっていただきたい。

※本記事は、会報誌『North』11月号(2025)より転載しました。