ブログ

2025.10.14更新

いまさら聞けないGX ―前編―

(この記事は、会報誌『North』10月号(2025)に掲載されたものです)

GXとはグリーントランスフォーメーション(Green Transformation)の頭文字を取った略である。これまで当誌特集ではこれからのビジネスチャンスという視点で、カーボンニュートラルや新エネルギーなどに幾度となく触れてきた。その際、要所要所で小出しにしてきた経緯もあるのでご愛読いただいている方はよくよく知っているという方もおられるだろう。一方、DXはわかるけれどGXって結局何なのかよくわからない、という方もまだまだ多いことかと思う。GXとは要するに人間活動における温室効果ガスの排出量を削減するための「変革」という文脈で使用されることが多いのではないだろうか。しかし感覚的にはとてもわかりにくい、という気持ちはよく分かる。例えばDXであれば、デジタル化社会・組織・個人への「変革」であるので、何となくデジタル技術を活用すればいいのかな、実際使ってみたら滅茶苦茶便利になってしまった、とか良くなっていく実感がすでに沸いている方も多いので「分かりやすい」のである。

一方GXは、ある取り組みを結構頑張って実施して、温室効果ガス排出量の削減に成功したとして、何か良くなった…のか?というように感覚的に分かりにくいのである。如いて言うなれば、光熱費の明細を見て安くなったかも、というぐらいのものだろう。もったいない運動や資源の節約・節制といった経済的にマイナスというイメージが強い従前からの固定概念を引きずってしまい余計にぼやけているという側面もある。実際はあながちそう言い切ってしまえるほど浅はかな概念や取り組みではない。今回の特集では、地球規模の課題が起点なだけに実社会に落とし込むとぼやけてしまって分かりにくい上にそこそこ深度もある「GX」の今とこれからについて中小企業目線でわかりやすく少し深掘りしていきたい。

世界が取り組みを加速させるGX

2015年の国連総会でSDGs(持続可能な開発のための17の目標)が採択されてから早くも10年。その後2018年、EU(欧州委員会)では2050年のカーボンニュートラル経済の実現を目指す「Aclean planet for all」というビジョンを公表し、2020年国連パリ協定長期戦略において、このビジョンに基づく2050年カーボンニュートラル表明に至り、イギリスでは2020年に英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が公表した報告書でネットゼロ(100%削減)を達成する上での電力分野の戦略的な位置づけを示しつつ、2050年の電力分野の将来像を例示、アメリカのバイデン元大統領は2021年の就任初日にパリ協定に復帰を決定し、気候野心サミットを開催、気候変動を生存基盤に関わる脅威であるとし、コロナ対策、経済回復、人種平等と並ぶ最重要課題の一つとし、さらに外交政策と国家安全保障の不可欠な要素に位置付け、「気候変動への対応、クリーンエネルギーの活用、雇用増」を同時達成する「ウィン・ウィン・ウィン」の実現を目指していた、が、2025年政権交代後、トランプ大統領は再びパリ協定から離脱する旨の大統領令に署名をしたものの、世界的なGXの潮流に対するこれまでのアメリカ国内の企業・団体・個人の取り組みは続いていかざるを得ないだろうと見る目が大きい。

そしてこれまで発展途上国であることを理由に傍観の立場にあった中国までも2020年の国連総会一般討論演説で習近平国家主席が「2030年までにCO2排出を減少に転じさせ、2060年までに炭素中立を達成するよう努める」旨を表明した。気候野心サミットでも同主席は「2030年にGDP当たりCO2排出量を65%以上(2005年比)削減する」とより具体的な目標を表明。その後、新エネルギー自動車向け補助金等の施策により、電動車市場を急速に拡大させ、2019年時点で世界市場の約半分を占め、さらに2025年までに新車販売における新エネルギー車の割合を20%前後に引上げ、2035年までに新車販売の主流を電気自動車(EV)とすることを目標とする新エネ車産業発展計画を2020年11月に公表、さらに2021年には「国家適応気候変動戦略2035」が策定された。各国のGX関連投資額を合計すると400兆円に迫り、ESG投資と言われるマーケットの成長も桁違いだ。環境という分野が学問として認知され始めた30年前を思うと当時夢物語だった世界が現実のものになろうとしている。

今や当たり前の感覚になりつつあるが、この10年間という短い期間で世界やマーケットの常識が大きく覆されたのだ。一方我が国は、ご存じの通り化石燃料に乏しく国際的なパイプラインや国際連系線もない。原油の中東依存度は主要国の中で突出し、長期のエネルギー需要は人口減少により増大はしないと見込まれるものの、産業競争力の観点からも電力品質の要求水準は維持しなければならない。成熟経済であるが故にエネルギーインフラ(送電線、ガス導管、ガソリンスタンド等)が既に全国に張りめぐらされ、エネルギー多消費産業を中心にエネルギー効率は極めて高い。この結果、生み出されたのが高いレベルで信頼できるエネルギー技術であり、それに基づくサプライチェーンだ。我が国も菅元総理が2020年所信表明演説で2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言、2021年の地球温暖化対策推進本部、及び米国主催の気候野心サミットにおいて「2050年目標と整合的で野心的な目標として2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていく」と表明している。それ以前の目標は2013年度比で26%削減するというものであり「国が決定する貢献(NDC)」として2015・2020年に国連に提出済みである。菅元総理の宣言は、これまでの2030年度の温室効果ガス削減目標を大幅に引き上げるとともに、カーボンニュートラルの達成時期を大きく前倒しするものと言えそうだ。

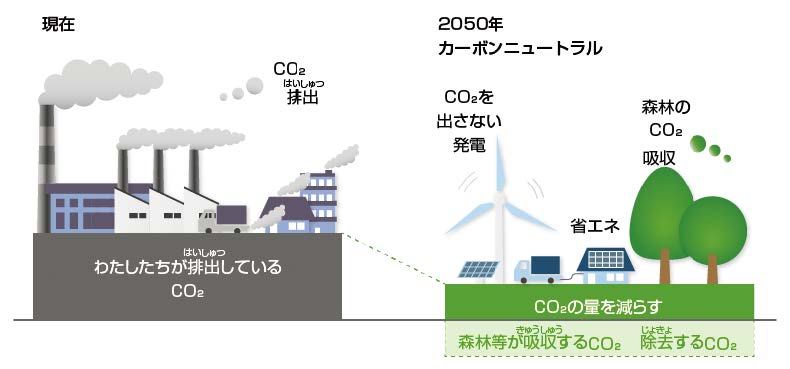

カーボンニュートラル ネットゼロのイメージ

中小企業のGXはもはやこれしかない、2大アプローチとは

前述の通り「GX」とは脱炭素社会の実現に向けた経済社会システム全体の変革を指す。「脱炭素」が温室効果ガスの排出量の削減を意味し、「経済社会システム全体の変革」が持続可能な社会を構築するための取り組み全般を意味する。この変革は単なる環境対策に留まらず、企業の競争力向上や新たな事業機会の創出に繋がる重要な経営戦略とこれからは捉えた方がいい。その理由と取り組み方についてこれからお示ししたい。中小企業のGXへの取り組みには大きく分けて2つのアプローチがあると考えている。それは「省エネアプローチ」と「株式市場アプローチ」だ。

省エネアプローチ

ここで言う省エネアプローチには、狭義の「省エネ」だけでなく、広くとらえて「創エネ」「炭素吸収等」も含めることとする。かつての「省エネ」は技術革新や人の弛まぬ細やかな努力によってエネルギーの消費量を節約しましょう、というニュアンスであった。現在は、単純に「エネルギーの消費量を節約する」ことだけを目的とするのではなく、もう少し視野を広げて「温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること」に主軸が置かれ、それがいわゆる「カーボンニュートラル」と呼ばれているものだ。ここでのポイントは、温室効果ガスの排出量を「完全に」ゼロにすることは難しいため、人間活動によって排出される量から森林による吸収量やグリーンエネルギーを創出した分などを差し引いて「全体としてゼロ」にするということだ。

もう少し丁寧に話を戻すと、なぜ「エネルギーの消費量を節約する」→「温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること」になるのか腑に落ちないという方もいるかもしれない。何でもかんでも「エネルギーの消費量を節約する」ことに主軸が置かれると、世界的に持続可能な経済発展をしていくことは難しい。なぜなら経済を発展させていくためにはどうしてもエネルギーを利用しなければならないし、どれだけ技術革新が起きようとも世界経済がこのまま成長し続けていけば総合的なエネルギー使用量は増加していかざるを得ないだろう。

なので、かつては「エネルギーの消費量を節約する」ことを主張する環境主義者と「経済発展をしていく」ことを主張する経済界は相反関係となってしまっていた。お互いがお互いを理解し、そのジレンマを乗り越えたロジックがまさに「持続可能」というキーワードと「カーボンニュートラル」なのだ。

どういうことなのか。環境主義者は要するに人間活動によって地球上にある資源を無尽蔵に使い続けてしまえば、そのうち資源が枯渇し、結果的に人間も住むことができない星になってしまうかもしれない、それを防ぎましょう、というスタンスだろう。ジャンルをエネルギーに絞ればその資源の対象は「化石燃料」となる。そしてその証拠と言わんばかりに主張するのが地球温暖化である。地球温暖化とは地球の気候系(地球上で太陽放射を源として、大気、海洋、陸地、雪氷、生物圏の間でエネルギーのやり取りが行われ、最終的に宇宙空間に赤外放射として放出されることで、地球のエネルギー収支が安定している状態)の平均気温が長期的に上昇することである。

地球温暖化は気候変動を起こす主な原因の一つと言われており、自然のサイクルの自然変動と、人為起源によるものがある。1980年代末には一般的にリスクとして認識され始めていたが、20世紀半ば以降の地球温暖化は過去の観測結果の分析により急激に起こっていることが明らかであるため人為起源の温室効果ガスが主な原因である、と2021年8月「国際連合の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」において断定された。この一連の流れの中にパリ協定やSDGs、ESG、カーボンニュートラル、GXという具体的な枠組みや取り組みが連綿と続けられてきたのだ。

ではその地球温暖化の原因となっている温室効果ガスをあらゆる人が関わるステークホルダーが連携して削減していきましょう→温室効果ガスは主に石炭、石油、天然ガスなどの「化石燃料」を燃やすことによって排出されますね→では「化石燃料」に頼らない社会にしていきましょう、という活動の中に「省エネ」も包括されていったというストーリーである。そして、経済界としては、要するに「化石燃料」を使わないエネルギーならいいのでしょう、ということで太陽光発電など非化石燃料由来の「創エネ」で経済活動を賄うことができれば「持続可能」な経済発展もできる、という落としどころを多くのステークホルダーが共有し強力な協力体制を結ぶことができるようになったのだ。「創エネ」に関しては2024年2・3月特集「ニューエネの未来Vol.4・5」、「炭素吸収」に関しては2022年2月特集「カーボンニュートラル、それは地球を救い、地域経済を持続可能に導く方法論」を参照していただきたい。

次回はもう一つの「株式市場アプローチ」について触れるとともに当所の支援メニューについても紹介したい。今回はリンクのみ紹介させていただく。GXはこれからの社会を生き抜くために不可欠な経営戦略だ。中小企業にとってGXは大きな変革のチャンスでもある。ぜひこの機会にGXを自社の経営に積極的に取り入れ、未来を拓く第一歩を踏み出してみてほしい。商工会議所も、皆様の挑戦を全力でサポートしていきたい。次回もこうご期待。

※本記事は、会報誌『North』10月号(2025)より転載しました。